名醸地 尾州半田

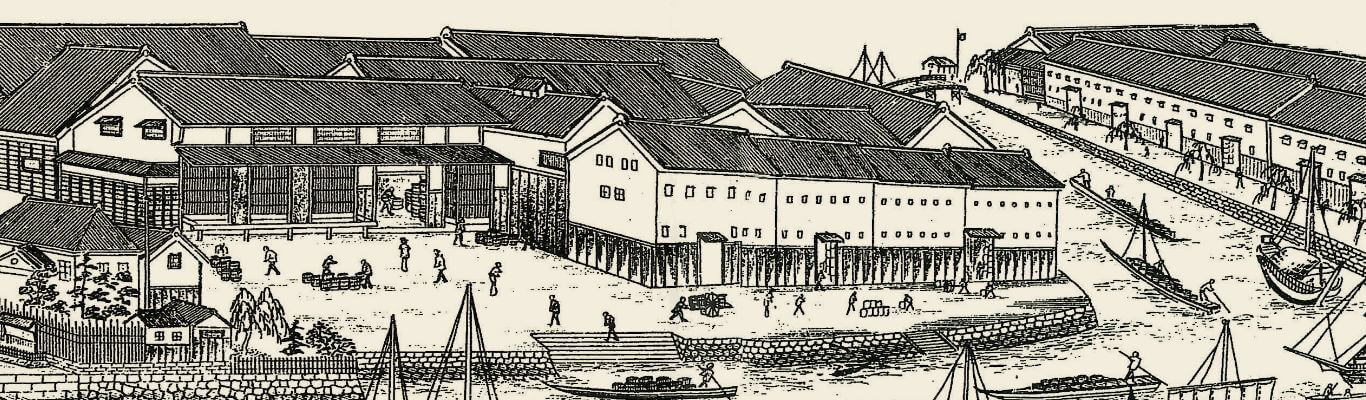

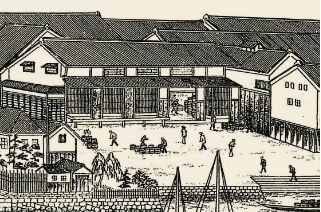

國盛のふるさと知多半島は、江戸時代初期から酒をはじめ、酢や味噌、醤油などの醸造業が盛んな地域でした。1800年代に入ると、当時江戸で人気を呼んでいた「早寿し(はやずし)」に半田の粕酢が使われるようになったことで、ますます醸造文化の発展が勢いを増していきます。

また、江戸と上方の中間に位置する知多のお酒は「中国銘酒」と呼ばれ、江戸では兵庫の灘や伊丹の酒と肩を並べるほどの人気を得るように。とりわけ半田は「尾州半田の酒」と称えられ、全国的な名醸地として知れ渡るようになっていきました。

このように知多半島が醸造の街、酒の街となっていった理由は、酒造りに適した気候風土や良質な酒米と豊かな湧き水に恵まれていた上に、輸送に便利な海上交通も整備されていたことが大きかったと考えられます。

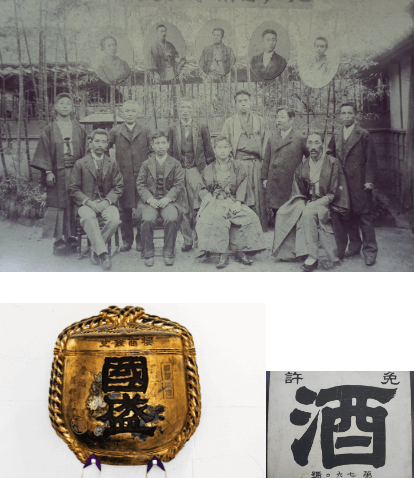

こうした歴史的、地理的背景を持つ知多半島・半田に國盛が誕生したのは、江戸時代・弘化元年(1844)のこと。初代・小栗冨次郎によって創業されました。

小栗冨次郎は、もともと当社のグループ企業の中埜酢店(現・ミツカン)の創業者・中埜又左衛門に委託され、前述の粕酢を江戸や各地へ運ぶ輸送船の船頭していました。その輸送業で大きな成果を収めた冨次郎の商才を見込んで、中埜家が酒造株を譲ったのが始まりです。

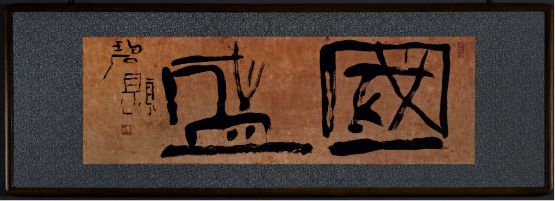

その後、「国の繁栄を願い、それとともに我が酒の盛んなること」を願って酒名を國盛と命名。文明開化の時代を迎えると共に、國盛の名も大きく花開いていくことになります。

戦禍、災害からの復興

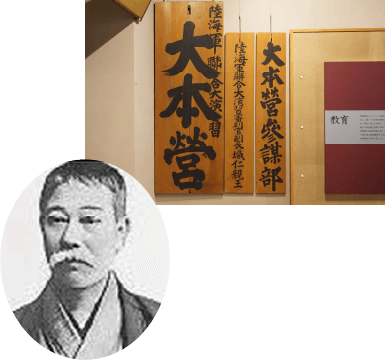

創業後、小栗冨次郎は酒造だけでなく、海運業、木綿問屋、金融業など多岐にわたる実業家として名を馳せていきました。しかし、日露戦争後の明治40年(1907)頃から状況が急変します。対清貿易の不振から、小栗家の系列会社が次々と倒産。國盛も存亡の危機に。そこでふたたび立ち上がったのが中埜家でした。明治42年(1909)中埜酢店の五代目・中埜又左衛門が、半田の老舗銘酒の一つである「雪山(せっさん)」の蔵元・滝本家と提携し、丸中酒造合資会社を設立したことで、見事、復活を遂げることに成功したのです。

昭和の戦時下では配給統制によって酒類の変更を余儀なくされ、酒蔵にとっては大変厳しい時代が続きました。また、昭和19年に東南海地震が発生、さらに昭和34年の伊勢湾台風では半田市一帯が大きな被害に。しかし、堅牢な造りの國盛の酒蔵はそれらに耐え、現在もその姿を残しています。

戦後になると今度は清酒ブームが到来。ところがブームとは裏腹に、この地方の市場が大手メーカーに独占されるような事態が起こります。泣く泣く下請けとなる酒蔵が増える中、丸中酒造は知多の酒にこだわり続け、時代の波から國盛を守り続けるべく、経営努力を重ねていきました。

量の時代から質の時代へ

高度経済成長期に入ると、それを追い風に丸中酒造も順調に業績を伸ばし、昭和52年(1977)に酒類卸売販売業の免許も取得。國盛ブランドの拡販を本格的に開始しました。

急速な経済成長が落ち着きを見せ始めると、消費者のニーズも次第に量から産地や質を重要視する時代へと変化。伝統とともに培ってきた技と心を残しながら、これまで造り上げてきた知多の酒を超えるべく、大規模な設備投資を行いました。

同時に「太陽と水」をイメージしたロゴマークを新たに制定し、会社の方針やシステムを再構築。より高い品質の日本酒造りを目指し、全社一丸となって取り組んでいきました。

設備投資によって「新しい國盛蔵」が完成したのを機に、旧蔵は常に品質向上に努める酒造りの文化やポリシーを伝える施設「酒の文化館」として昭和60年(1985)にオープン。知多の酒の歴史や國盛の伝統、先人の技を紹介する場所へと生まれ変わりました。

そして平成2年(1990)、さらなる酒造りの追求と会社の成長を目指し、社名を現在の中埜酒造へと変更。日本酒はもとより、これまでのノウハウを活かした、多彩なお酒づくりが始まりました。

平成20年(2008)には、梅の自社栽培を行う「國盛FARM」を創設。栽培から醸造まですべての工程にこだわり、中埜酒造ならではの個性ある梅酒を完成させました。また、平成29年(2017)には甘酒の専用工場が稼働開始しています。

社会に豊かなみのりを

そして、現在。國盛の原点である「国の繁栄を願い、それとともに我が酒の盛んなること」の想いを見つめ直し、酒造りや活動を通じて、豊かな社会づくりにこれまで以上に貢献していきたいと考え、わたしたちは動き始めています。

モノがあふれる時代だからこそ、中埜酒造ならではの商品で心の豊かさ感じていただきたい、それがわたしたちの願いです。そのためにも、さらなるオンリーワンの商品づくりを目指し、新技術の導入をはじめとした新しいことへの挑戦を積極的に行っています。

「買う身になってまごころこめてよい品を」の理念を、より深化させていくことも大きな努めだと考えています。お客様の生活や豊かな社会づくりに貢献するためには、地球環境への配慮も欠かせません。「プラスチック資材の削減」や「リサイクル包材の採用」「酒粕の飼料化」など、さまざまなSDGs 活動(※)に取り組み、推進しています。また、取り扱う商品が嗜好品の酒類であるからこそ、「アルコール有害摂取の防止のための純アルコール量をWeb サイト上に記載」を行うなど、酒造メーカーの責任として、お客様の健康への配慮も合わせて取り組んでいきたいと思っています。時代が変わっても大切にしなければならない想いや理念は受け継ぎながら、これからも時代のニーズに合わせたよりよい商品づくりで、お客様においしさとくつろぎをお届けできるよう、また次の時代へ向けて中埜酒造は歩み続けてまいります。